一文講透信息化與數字化的差異

來源:洞見學堂 發布日期:2022-05-16

近幾年,數字化的概念被炒得火熱。從(cong) 百度搜索指數來看,從(cong) 2020年開始,“數字化”的搜索趨勢逐漸上漲,並超越了“信息化”,越來越多的企業(ye) 都試圖向數字化邁進。關(guan) 於(yu) 數字化和信息化的觀點和爭(zheng) 論也是百家齊放。那麽(me) ,到底什麽(me) 是數字化?什麽(me) 是信息化?兩(liang) 者有什麽(me) 區別和聯係?數字化隻是信息化的換一種說法嗎?是“新瓶裝舊酒”嗎?這些問題困惑著不少企業(ye) ……本文將深度解讀兩(liang) 者之間的差異,以堅定企業(ye) 數字化轉型的決(jue) 心。

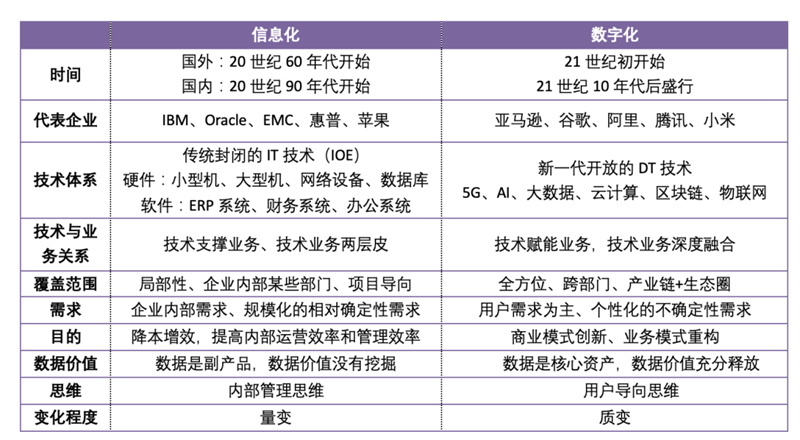

信息化(Informatization)的概念起源於20世紀60年代的日本,由日本學者梅棹忠夫(Tadao Umesao)提出。他在《信息產業論》中描繪了“信息革命”和“信息化社會”的前景,預見到科學信息技術的發展和應用將會引起一場全麵的社會變革,並將人類社會推入“信息化社會”。他認為信息化是指通訊現代化、計算機化和行為合理化的總稱。之後信息化的概念廣泛傳播於全世界。20世紀90年代,我國開始廣泛使用“信息化”一詞。1997年在深圳召開了首屆全國信息化的工作會議上,對信息化的定義是:信息化是指培育、發展以智能化工具為代表的新的生產力並使之造福於社會的曆史過程。後提出“信息化帶動工業化,工業化促進信息化”、“信息化與工業化融合”等戰略,並於2008年組建了工業和信息化部。中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《2006-2020年國家信息化發展戰略》對信息化的定義是:信息化是充分利用信息技術,開發利用信息資源,促進信息交流和知識共享,提高經濟增長質量,推動經濟社會發展轉型的曆史進程。中國科學技術協會對信息化的定義是:信息化以現代通信、網絡、數據庫技術為基礎,對所研究對象各要素匯總至數據庫,供特定人群生活、工作、學習、輔助決策等和人類息息相關的各種行為相結合的一種技術,使用該技術後,可以極大的提高各種行為的效率,並且降低成本,為推動人類社會進步提供極大的技術支持。從企業角度來說,信息化就是將企業線下的業務流程搬到線上,讓員工清楚的了解到業務狀況、流程進展等信息,從而提高工作效率。也就是我們所熟知ERP係統、OA辦公係統等,即企業管理的信息化。

“Digitization是從模擬形式轉變為數字形式的過程,也稱為數字使能。Digitization采用模擬過程並將其更改為數字形式,而不會對過程本身進行任何不同種類的更改。”“Digitalization是指利用數字技術改變商業模式,並提供創造收入和價值的新機會,它是轉向數字業務的過程。”實際上,尼葛洛龐蒂口中的“數字化”以及Gartner定義的Digitization是狹義的數字化,而Digitalization對應的才是我們常說的廣義上的數字化。數字化至今也沒有官方定義,我們暫且不用糾結英文翻譯的問題,關鍵在於理解數字化的內涵。數字化是利用新一代信息技術,包括雲計算、大數據、AI、物聯網等,實現研發、生產、運營、管理、營銷和服務全方位的數字化,推動業務模式重構、管理模式變革、商業模式創新和企業核心能力的提升。數字化是在信息化的基礎上把業務轉化為數據,並以數據驅動業務的發展。數字化是企業由實體經濟向數字經濟的轉變,是企業由物理世界向數字世界的遷移。從以上的定義中,其實還是很難明確的分辨出信息化與數字化的區別。我們不用沉迷於分辨各種名詞、術語,而是從本質內涵來深入解讀它們的差異。

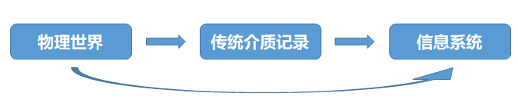

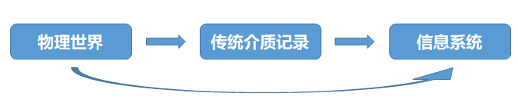

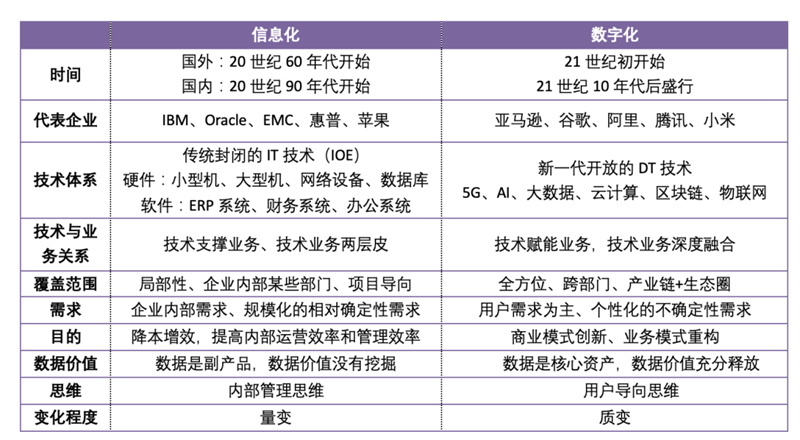

信息化使用的是傳統封閉的IT技術體係,而數字化使用的是新興開放的DT技術體係。IT技術也就是信息技術,硬件以“IOE”為代表,即IBM的小型機、Oracle的數據庫以及EMC的存儲設備。軟件包括ERP係統、財務係統、OA辦公係統、CRM客戶管理係統等。DT技術也就是數字技術,以5G、AI、大數據、雲計算、區塊鏈和物聯網為代表,是新一代信息技術。在信息化階段,可以明確區分出自動化技術、通訊技術、信息化技術等。而數字化階段,工業化、自動化、信息化、數字化、甚至是智能化技術已經融合在一起,很難區分清楚。信息化考慮的是內部資源的優化,最終形成一套封閉的技術體係。而數字化要實現與供應商、客戶等利益相關者的數據集成,因此構建的是開放的技術體係。信息化是技術支撐業務、技術業務兩層皮,而數字化是技術賦能業務、技術與業務深度融合。信息化是以業務流程化、標準化為前提的,用信息技術將線下的業務流程搬到線上,交給信息係統來管理,以提升企業內部的管理效率、運營效率。信息化讓企業內部人員清楚的了解業務進展的狀態,從而為業務的開展提供支撐。信息化時代業務在物理世界開展,信息係統提供支撐。企業有什麽業務就建設什麽信息係統。例如我們熟知的OA辦公係統、ERP資源管理係統、CRM客戶管理係統、SCM供應鏈管理係統以及MIS管理信息係統。信息化不改變業務本身,還是按照線下的流程去走,隻是加快了信息傳遞、流通的速度,從而提升效率、降低成本。數字化時代讓內外所有資源和全業務流程,都與技術產生真正的交互,並對內外數據的交互做分析和處理,進而改變傳統的商業運作模式。數字化是要實現業務在數字世界開展,實現業務的數字化,使得企業能在一個數字化的商業環境中發展出新的業務、創新商業模式。也就是說,數字化會通過數字技術改變原有的業務流程、經營模式,包括研發模式、生產模式、營銷模式、決策模式等。這是數字化與信息化最本質的區別。以出租車業務為例,傳統的業務流程是乘客在路邊招手、出租車司機看到後就過去停靠,路線通常由司機選擇,這是在物理世界裏開展業務。出租車背後有司機管理係統、車輛調控係統等,這是信息化。而數字化的網約車將傳統的出租車攬客過程搬到了數字化平台上,業務在數字世界展開:乘客在App上約車、選擇目的地,司機依附於網約車平台,發布自己的行駛軌跡,通過係統算法匹配到合適的乘客,搶單攬客,接到乘客之後係統會自動規劃好路線、抵達時間和費用。與傳統出租車司機開著車到處尋找乘客不同,這種業務模式隻能在網約車平台(數字化空間)開展,這就是數字化。信息化不涉及跨部門問題,而數字化涉及到跨部門數據打通乃至跨組織的數據融合。信息化是針對局部業務進行優化,是局部性、項目導向的,主要在單個或多個部門內部應用,很少有跨部門的融合,更少有產業鏈上下遊的整合和集成。這樣導致的結果就是信息係統之間是相互割裂的、獨立的,形成了信息孤島。比如查詢相關數據,則需要登錄企業的不同係統,銷售是一套係統、庫存是一套係統、客戶數據是一套係統,數據查詢要花費很多時間。不同信息係統之間沒有交互功能,每個信息係統都有自己的數據庫、操作係統、應用軟件和用戶界麵,完全是獨立的體係。數字化則強調整合所有業務流程、覆蓋全域係統,需要全方位的設計藍圖和路線圖。將企業整個業務流程進行數字化打通,破除部門牆、組織牆,跨部門甚至是跨上下遊的係統互通互聯、數據融合,打通整個價值鏈甚至是生態圈。所以,我們之前說數字化轉型中會遇到數據共享問題、需要設計跨部門的利益分配和激勵機製,其根本原因就在於此。這一現象在信息化建設中是不存在的,這是數字化帶來的數據治理新挑戰。例如,在美的數字化1.0階段,最高管理層經過對集團自身的調查研究,發現企業大規模IT係統加起來有100餘套,係統、流程、數據都是分散的,係統與係統之間數據無法拉通,流程不一致,無法實現集團統一管理。於是,美的提出了“632”戰略,目的是實現“一個美的、一個體係、一個標準”,打通6大運營平台(ERP、SRM、MES、APS、PLM、CRM),3大管理平台(BI、FMS、HRMS)以及2大技術平台(MIP、MDP),實現一個流程、一個數據、一個係統。“632”項目實施之後,所有的流程和係統都被重構、分散在企業的數據都被匯總、統一整理,為美的全麵的數字化轉型奠定了基礎。信息化麵對的是規模化、確定性的需求,以企業內部需求為主。數字化麵對的是個性化、不確定性的需求,以用戶需求為主。信息化的核心目的是降本增效、提高內部運營效率和管理效率,本質上是解決內部管理問題。信息化不改變業務本身,隻能讓業務運作的更好、更快,不能決定業務的成敗。數字化的核心目的是創造新的商業模式,改變經營模式,增強用戶體驗,構建新的核心競爭力,提升企業效益。例如,ofo共享單車從用戶短距離出行的痛點入手,依托數字化技術實現了從“賣單車”到“單車分時租賃”的商業模式轉變,其核心業務實現了數字化。三一重工從賣挖掘機到提供產品遠程運維服務,應用數字技術實現了從製造產品到提供數字化增值服務的商業模式轉變,解決了施工設備故障不能及時修複的痛點。數據是信息化的副產品,數據價值沒有被挖掘;數據是數字化的核心資產,數據價值被充分釋放。首先,從數據的產生來看。信息化是將現實中、物理世界存在的事物通過電子終端呈現,便於信息的傳播與溝通。這個過程中數據的產生主要是通過人工進行信息的錄入。數字化的數據源頭很多並非是人工采集的,而是自動化采集。最主要的數據采集工具就是利用物聯網技術,實現采集、呈現、分析同時完成,也因此產生了大數據。數字化通過數據實時采集,實現物理世界的數字化。比如在無人零售商店的整個購買過程中,消費者看似什麽都不需要做,但後台技術會自動識別、自動跟蹤行走軌跡、自動識別商品、自動完成結算、自動完成支付。整個購物活動是經過機器芯片處理直接變成“01”二進製數字信息的。其次,從數據的地位來看。對於信息化來說,業務流程是核心,信息係統是工具,而數據隻是信息係統運行過程中產生的“副產品”。而在數字化中,數據是核心資產、是主體,是最重要的生產要素,流程隻是附屬。最後,從數據的價值來看。以往的信息化也會產生很多數據,但數據分散在不同的係統裏,沒有整合數據、沒有統一數據標準,數據價值沒有真正發揮出來,成為了“冷數據、死數據”。而數字化是真正把數據看成一種重要的資產、資源,通過深入挖掘數據價值,尋找新的盈利模式,不僅提升經營、生產和管理效率,更能給管理層提供決策支持。數據的利用價值被極大提高。信息化從構建之初,所體現的思想就是一種管理思維。企業建立信息化管理的主要指導思想就是通過一套管理工具能夠把企業進銷存的各個環節、各個業務流程的所有動作都能管起來。信息化管理目標就是管好、管嚴格。這種建立在管理思維下設計的信息係統導致的結果是用戶效率非常低,很多的用戶需求得不到滿足。用戶這一重要的經營要素並沒有被納入信息係統的管理中。而數字化是要增強用戶體驗,提升與用戶的交互效率,滿足用戶需求,是一種典型的用戶導向思維。以C2M個性化定製生產模式為例。在過去,廠家生產什麽,消費者就隻能買什麽,整個生產流程是由供給端發起並主導的。生產管理係統也隻是為了提高企業內部生產運營效率,並沒有把用戶考慮進去。消費者也很難將自己的真實需求傳遞給製造商,兩者之間存在割裂。而在C2M模式下,製造商直接麵對用戶,從以產定銷轉為以銷定產,推動企業生產線、供應鏈、內部管理製度乃至整個商業模式都發生了變革,對生產端帶來深層次的改造。例如,酷特智能以客戶需求為中心,由訂單驅動生產,借助互聯網、大數據、物聯網等數字技術,通過全流程的數據驅動,大規模生產出個性化產品,真正實現了一人一板、一衣一款、一件一流,滿足了用戶的差異化需求。C2M通過數字化平台實現了與用戶真正的連接,了解用戶需求,並通過數字化賦能的供應鏈來實現用戶需求,體現的就是用戶導向思維。對於以上三者的關係眾說紛紜,至今沒有官方統一的說法。我們認為,信息化是數字化的基礎,數字化是信息化發展的高級階段。數字化是一個較為泛化的概念,而數字化轉型則是具體到某些垂直行業、細分領域、運營環節等,運用數字化的工具、數字化的理念實現創新突破或動能轉換的過程,如製造業的數字化轉型、房地產業的數字化轉型、營銷管理的數字化轉型等。數字化轉型更多用於傳統行業,通常是從一種傳統形態轉變為新的形態。而數字化原生企業叫數字化升級更為合適,它們天生具有數字化的基因和優勢,但也未必完全實現了數字化。數字化並不是對企業以往的信息化推倒重來,而是在整合優化以往的企業信息化係統的基礎上,提升管理和運營水平,並實現商業模式創新。信息化和數字化絕對不是割裂的、對立的,而是聯係的、促進的。沒有信息化為基礎的數字化是無本之木,就像大樓缺少了地基、大樹缺少了樹根。過去20、30年的信息化可以看作是企業內部流程的數字化,為企業全麵的數字化打下了堅實的基礎,但未來企業要實現數字化還有很長的路要走。數字化轉型絕不是簡單的IT係統的引入或重建,或是技術的迭代升級,而是一個係統性的、複雜的、長期的艱難過程,涉及到企業戰略、業務、流程、技術、組織、人才等方方麵麵的變革。數字化轉型是觸及到企業核心業務、以創新商業模式為目標的高層次轉型,是更為徹底的、係統性、顛覆性的組織變革。經曆了幾十年的發展,人們對信息化已經形成了固有的認識,由於思維慣性,不免對剛興起的數字化產生誤解。但數字化不等於信息化,信息化和數字化在技術層麵、業務層麵、覆蓋範圍、連接程度、需求和目的、數據價值和思維導向方麵都有顯著差異。企業必須先明確這一點,才能進行數字化轉型。如果沒有深刻認識到信息化與數字化的區別,仍讓IT團隊牽頭,以信息化的方法來推進數字化轉型,甚至將信息化戰略規劃簡單地改名為數字化戰略規劃,這樣的數字化轉型很難成功。當然,我們也不能全盤否定信息化。信息化是數字化的基礎,信息化到數字化是循序漸進的過程。有的企業信息化都沒做好,就冒然進行數字化,想必也是很難成功的。信息化時代形成了豐富的原理和方法論,如IT戰略規劃、IT治理等,數字化都可以吸收借鑒。